ad

第一種低層住宅専用地域という言葉を耳にした事がありますでしょうか。

物件を探す時不動産業者に『治安がよく日当たりのいい閑静な住宅街がいい』と話すと、

勧められるのが、第一種低層住宅専用地域の物件です。

第一種低層住宅専用地域は、どの様な物件があるのでしょうか。

実際に指定地域に20年以上住む筆者が、答えます。

第一種低層住居専用地域とは

第一種低層住宅専用地域は、いわゆる『昔ながらの昭和な住宅地』です。

都市計画に基づき、’60年代後半~’90年代前半にかけて不動産会社が分譲を一気に進めた所が大半です。その為、不動産上用途制限があり、それは以下の項目にわかれています。

- 建築物の高さは10~12mまで

- 建ぺい率は40~60%

- 容積率は80~200%

- 住宅に付随する小規模店舗や事務所のみ開設可

- 自宅施設を利用したカフェや接骨院、美容院は営業可能

都市計画上用途制限があるので、保育所や幼稚園は便宜上営業をしても構いませんが事実上難しいと言われています。

建ぺい率5割、自宅事務所が当たり前?

筆者が住んでいる地域は建ぺい率50%で、コンビニや病院は家から歩いて15分かかります。最寄り駅やスーパーへは徒歩20分とかなり不便です。

保育園や小学校、郵便局は2km先の区画外にあり、同じ様に用途制限を受けている地域の人が開業するには、自宅を利用した隔日営業親子カフェ、接骨院、税理士事務所になります。

現在では第一種低層住居専用地域の様な『住宅オンリー』の分譲住宅地は、

懐に余裕のある人のものとなりました。

第一種低層住居専用地域のメリットは何でしょうか。

土地が値崩れしないのが第一種低層住宅専用地域

第一種低層住宅専用地域の一番のメリットは将来的にも土地の値崩れを防げる事です。

都市計画により『閑静な住宅街』と『日当たりのよさ』を保つ事が出来るので、

価格変動が起きにくい、値崩れしにくいのが第一種低層住宅専用地域です。

実際に筆者が住んでいる所の土地価格は20年前に比べ値崩れしていません。

住み始めてから5年後に、目の前に大型商業施設が建築されたり、工場が建ったり、

学校が建つ事もないので、住環境を安定させたい人には向いています。

第一種低層住宅専用地域に向いている人、向いていない人

第一種低層住宅専用地域に住むのが向いている人と向いていない人はいるのでしょうか。

実はいるのです。

筆者の場合は、暮らして20年以上になりますが、駅まで20分歩くのは何の苦にもなりません。

プライバシーを確保したいからです。プライバシーや静けさはお金では買えません。

では第一種低層住宅専用地域に向いていない典型的な人はどの様なタイプでしょうか。

それは以下の様なタイプです。

- 駅前のコンビニ、スーパーでついつい買い物をしてしまう人

- 駅前の物件でないと嫌な人

- 職場、家、最寄り駅、商業施設を原付もしくは自転車で往復したい人

- 駅前のタワマンに住みたい人

- 転勤、単身赴任が多い人

住まいの癒しよりも利便性と合理性を求めると、第一種低層住宅ではなく商業施設に近い不動産が向いている事が判ります。

それでも第一種低層住宅専用地域がいまだ人気があるのは何故でしょうか。

老人ホーム、民泊、駐車場…第一種低層住宅専用地域の活用

第一種低層住宅専用地域に入居した第一世代は既にお亡くなりになられている方も多いのが現状です。

土地と建物を引き継いだ親族の方が、そのまま売却できず、運用するにあたり、用途制限を守りながら活用するには以下の方法があります。

- グループホーム

- 民泊(もしくは学生寮、社員寮)

- 駐車場

これらの施設は平屋もしくは2階建てで運用可能かつ1棟管理になるので、高さも10m以内に治まります。

第一種低層住宅専用地域は、この様に相続したとしても転用が可能で、住民の高齢化に伴い、

将来的には、医療施設など開業出来る施設を増やす方針になっていますので魅力的な物件です。

今、あなたにオススメ

ad

関連記事

-

-

【クリップボードマジすげぇ】クリップボード進化した?ケースやカバン一体型も!

クリップボードといえば、 ボードでしかなかった デクサスは、1969年にまな板の生産メーカー

-

-

【ツタヤ図書館】賛否両論というより批判多し?ツタヤ図書館の運命は?

カフェと憩いの場、そして独特の選書方式、空間作りで注目を集め、 インテリアコンセプトを重視した図書

-

-

【思い込み危険】思い込みが激しい人が重要な事を聞きそびれる理由とは?

思い込みが激しかったり、 話し出すと聞いている人の、相槌もさえぎるほど 喋り散らかす人がいます。

-

-

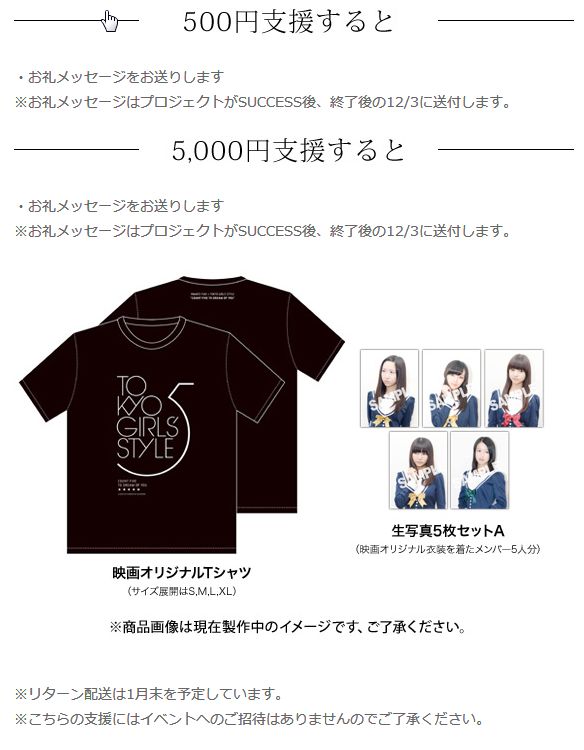

クラウドファンディングで支援金集め、これが新アイドル商法だ!!!

アイドルグループ東京女子流が、クラウドファンディングのCAMPFIREで支援を募り、合計704万70

-

-

2017年1月公開の映画まとめ

今年も、もはや後数時間。 来年は、大作映画が目白押しです。 その中から、とっておきの映画をご紹介